Q.20 温暖化が進むと日本の梅雨はどうなるの?

日本人の季節感覚に刻まれた梅雨。しとしと長く続く印象だけど近年はどうも様子が変わってきてる?災害につながる豪雨が各地で増えそう

梅雨時の雨には三つの型がある

梅雨は日本に限らず東アジアにおいて5~7月に広く見られる現象です。太陽高度が上がって地表が温まり、地上の気圧が海上より低くなると、海から大陸に向かう季節風が生じ、南から暖かく湿った空気が運ばれます。大陸南部からもチベット高気圧に覆われた暖かく湿った空気が運ばれます。大気のもっと上層ではジェット気流が西から東に吹いており、その南北で大気は熱帯的な状態と温帯的な状態に分かれています。そうした条件で生じるのが梅雨前線です。前線とは温度や湿度など違う性質の大気の固まりがぶつかり拮抗するところ。湿った空気が入ると状態が不安定になって鉛直方向のかきまぜが起こり、雨の日が続きます。夏が近づくと太平洋高気圧が勢力を増し、ジェット気流が北上して、梅雨前線の条件が崩れます。

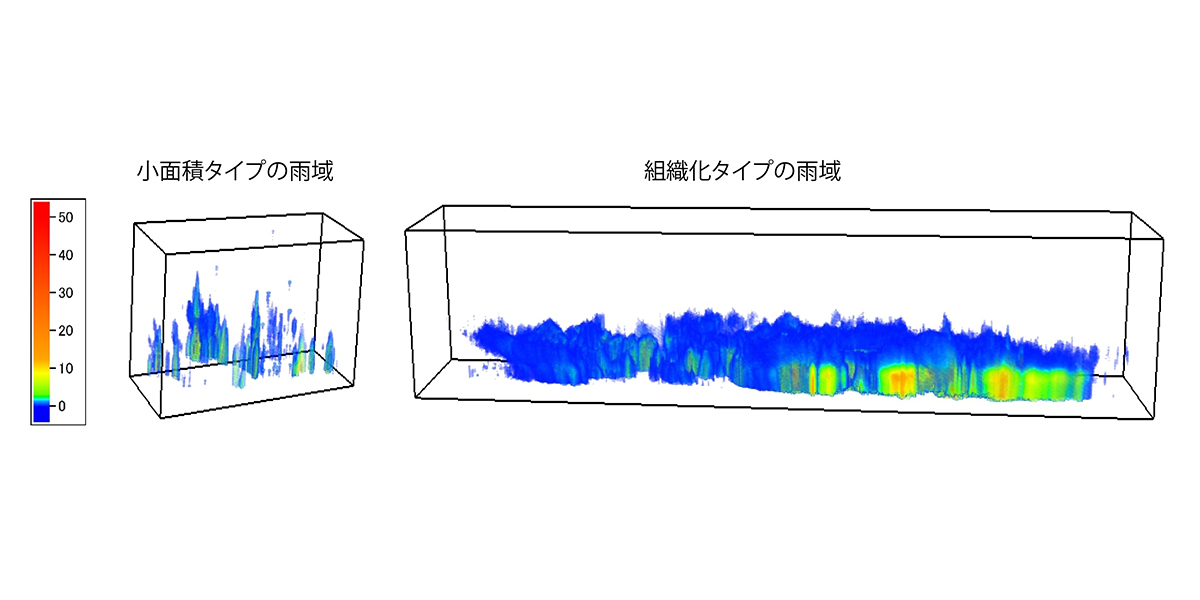

梅雨時の雨にはいくつか降り方があります。私は、GPMやTRMMという衛星の観測データを使って梅雨時の雨の3次元構造を分析しました。衛星から電波を発射し、戻ってくるエコーと時間差から、雨の鉛直分布がわかります。同じように見える大雨でも、高い位置から狭い範囲で降るものと、それほど高くない位置から広い範囲で降るものがあることがわかります。

13年間の衛星データから、梅雨時の雨の降り方を、小面積タイプ、組織化タイプ、中緯度タイプの三つに分類しました。小面積タイプは、雨が短時間で止み、雷を伴います。海面水温の高い領域で多い傾向があります。組織化タイプは、雨が大規模に広く長時間で降り、あまり雷を伴いません。集中豪雨に多い形です。この二つは熱帯に多いものですが、中緯度タイプでは温帯低気圧に伴って比較的弱めの雨が降ります。下層の暖かく湿った空気と上層のジェット気流、そして三つのタイプの別が、梅雨時の雨の降り方に影響していました。

「組織化タイプ」の雨が北へ広がる

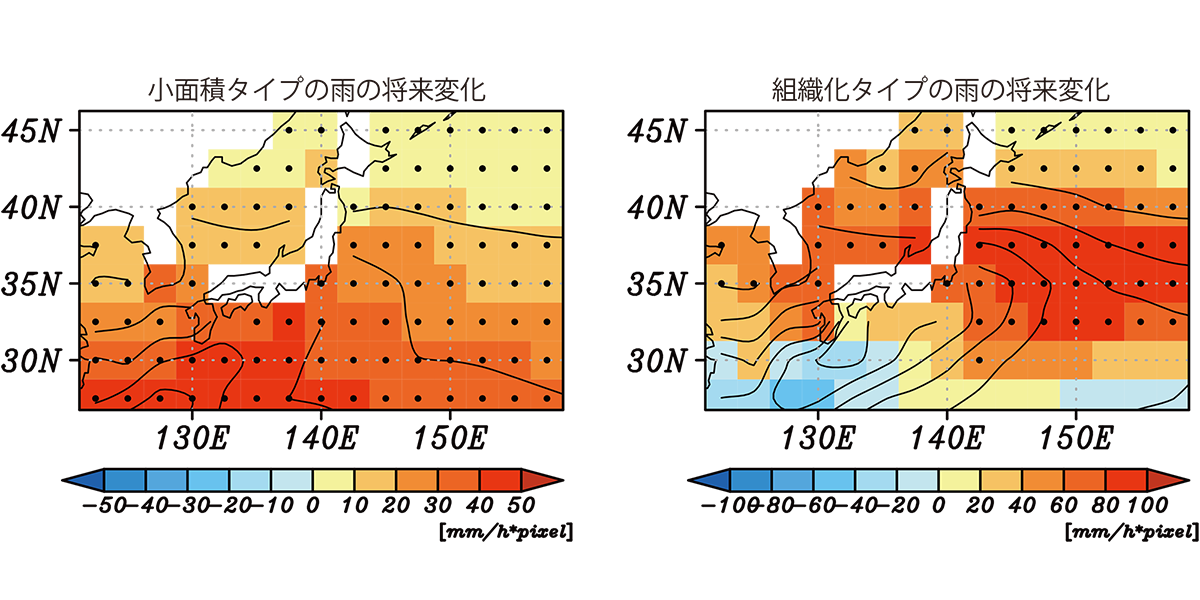

次に、25の気候モデルを選び、各モデルの予測データと過去の実験データを用いて、三つのタイプの雨の将来変化を日本周辺の各地で推定しました。雨の状況と大気の状態がどんな関係にあるのか、その関係は将来どうなるのか。衛星で捉えたデータを現実と関係づけたうえで環境がどう変わるかを気候モデルで予測するという、従来はあまりなかった手法です。

温暖化が最も進行すると想定したシナリオに基づき、100年後の梅雨時の雨の降り方を予測した結果、多くの地域で組織化タイプの雨が増えることが示されました。現在は西日本に多いタイプですが、100年後には東北や関東まで広がりそうです。組織化タイプの増加は豪雨災害の可能性が高まることを示すので注意が必要です。小面積タイプも全般に増えますが、特に九州から関東の太平洋側で顕著な増加が推定されます。このタイプの増加は突然の激しい雷雨が増える可能性を示唆します。これらの傾向は、25の気候モデルの9割以上で一致しました。

梅雨はアジア特有ですが、梅雨前線に似たものは南米などにも見られます。今後は、そうしたエリアでも同じような結果が出るのか、相違点を調べてみたいと思います。

※所属や職名は2023年3月時点のものです。

からの記事と詳細 ( 温暖化が進むと日本の梅雨はどうなるの? →横山千恵 - 東京大学 )

https://ift.tt/XMyrj1h

No comments:

Post a Comment